媒介形态多样造成用户分流,早在十年前业界就出现了“电视会不会消失”的讨论。

但直到今天,电视也没有消失。这背后一部分原因就在于大屏媒介的权威性、公信力仍是移动视听媒介不可比拟的。

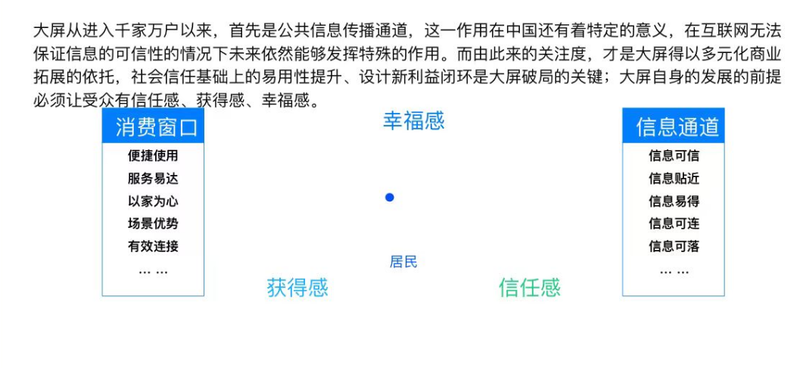

在「南宁论道」上,互动媒体技术标准推进委员会副主席杨崑表示,任何社会和群体都需要一个基本的可信的信息通道,这样的信息通道一定会有自己的生存之地。他认为,在互联网无法保证信息可信性的情况下,电视大屏作为可信的公共信息传播必将发挥重要作用。保证可信性将是电视大屏立足的根本。

不可否认,近年来,移动视听平台,尤其是短视频平台依托“短平快”的优势赢得一大批用户青睐,但UGC发展模式,也导致平台低俗内容、虚假内容频现,不断透支着公众的信任。

近年来,监管力度的确在不断加强,但又要避免“一刀切”式的过度干预。此前有专家表示,短视频行业乱象频发的重要原因之一就在于用户自主和平台管理之间的矛盾,即一方面短视频内容创作者多为普通用户,享有合法范围内的表达自由,另一方面平台需设定管理边界,避免过度干预。监管的复杂性也意味着彻底清除虚假内容的难度之大。

而聚焦到电视大屏,可管可控一直是有线电视、IPTV、OTT的发展主线,各播控方为电视大屏节目内容的合规、真实、可信提供保障。经年累月,这一权威性、公信力价值已经得到用户层面的广泛认可。

例如对于时政新闻等内容,人们依然倾向在电视大屏上进行观看。以近期的数据为例,在纷繁复杂的国际形势和重大新闻事件的冲击下,电视收视率尤其是新闻类节目的收视率迎来一个小高峰。数据显示,2024年第三季度,中央广播电视总台在电视大屏端收视份额达到了30.81%,创下近六年中的同期新高,其中以《新闻联播》、《焦点访谈》和《晚间新闻》等多档重量级节目为支撑CCTV-1综合频道的收视份额达到5.95%,较2023年同比大幅提升了39%。

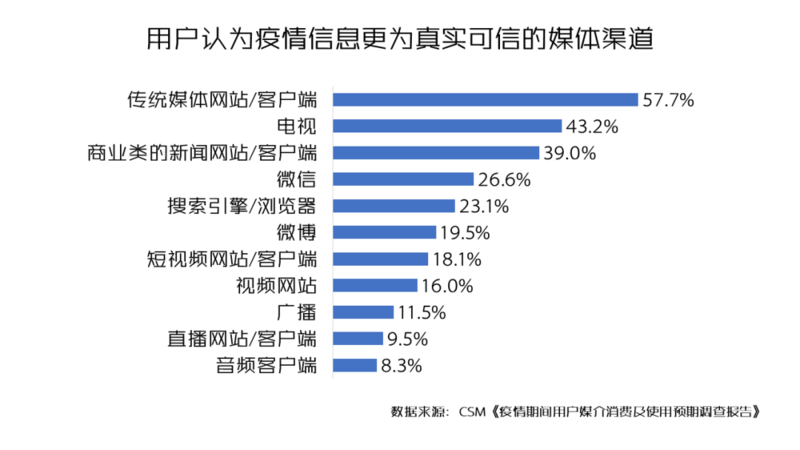

再如面对一些重大突发事件,如2020年世界级的公共卫生突发事件新冠疫情期间,电视的渗透率、权威性和凝聚公共体意识的能力更为凸显。据CSM全国网数据,在全民阻击疫情的非常时期,电视机前的观众每天收看电视347分钟,环比前十天增长87分钟,增幅33%。另据《疫情期间用户媒介消费及使用预期调查报告》显示,有43.2%的受访者认为,电视媒体可以帮助其获取更为真实可信的疫情信息,这一比例显著高于微博、微信以及各类短视频媒体。

近年来,尽管电视传统媒体也在向新媒体拓展,将一些有价值、有深度的内容带到短视频平台,但就像前文所言,短视频更重视用户参与和多样的UGC模式,从一开始就与电视大屏的定位和属性不同。

正因为此,电视大屏更要护好用户这份难得的信任,尤其需要把好内容审核这道关,因为这不仅关系到用户口碑,同时也影响广告市场和商业价值的拓展。

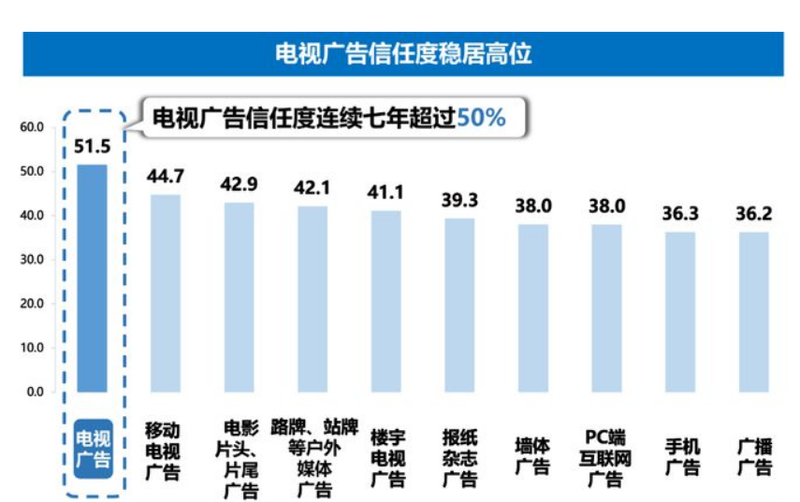

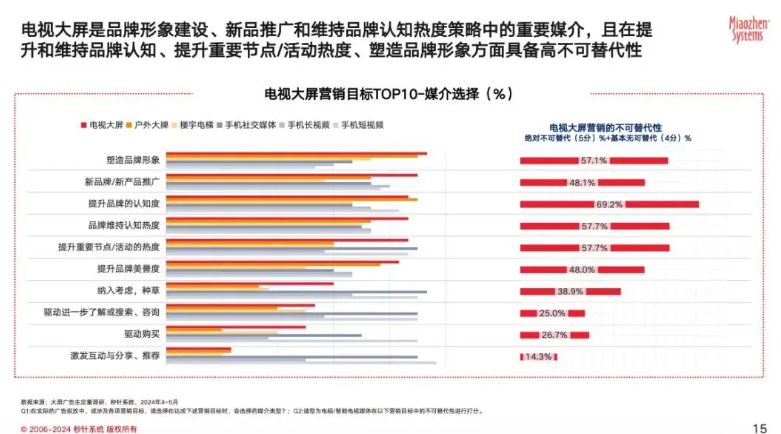

美兰德数据显示,2023年全国居民对电视媒介广告信任度高达51.5%,并且已经连续七年超过50%。另据《2024大屏营销发展研究报告》显示,电视大屏是品牌形象建设、新品推广和维持品牌认知热度策略的重要媒介,且在提升和维持品牌认知、提升重要节点/活动热度、塑造品牌形象方面具备不可替代性。

正是由于用户的信任,才带来了广告主对大屏品牌营销价值的认可。

可以肯定的是,夯实“公信力”,是电视大屏竞争路上的一大“王牌武器”。

责任编辑:李楠

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【热评】广电做“错”了什么?! 2025-12-15

- [常话短说] 【重要】广电“壮士断腕”! 2025-12-11

- [常话短说] 【解局】广电降本增效“大有空间”?! 2025-12-10

- [勾正科技] 短剧榜单|电商,美妆行业持续发力,精品定制短剧推动品牌高声量 2025-12-09

- [探显家] CTV 广告从“注意力”转向“可验证的结果” 2025-12-09