推荐阅读:长江论道|观点碰撞——嘉宾演讲集萃

2024年5月23-24日,由流媒体网主办,湖北长江云新媒体集团、湖北电信、湖北移动、湖北联通共同协办的「长江论道暨27届智能视听与科技创新产业论坛」在湖北武汉隆重举行。

本届论道以“洞见新格局·智变新视听”为主题,聚焦大屏格局之变,寻找视听向新路径。在23日上午的主论坛上,中国广视索福瑞媒介研究(CSM)大屏与版权事业部总经理 AndrewLi发表了题为《变革驱动,引领创新以数据赋能大屏营收拓展》的主题演讲。

以下为演讲全文:

今天在这里想和大家分享CSM最新的IPTV、OTT跨平台的大屏收视数据走势以及创新的产品,来剖析在“双治理”之后,大屏收视的变化以及CSM如何通过收视数据赋能大屏营收的拓展。

2024Q1电视大屏收视趋势

CSM基础研究数据显示, IPTV机顶盒及OTT设备覆盖率均呈现逐年上升趋势,目前,两种收视设备均已覆盖超过半数家庭,其中OTT设备覆盖率略高于IPTV机顶盒。数字有线电视覆盖则逐年小幅回落,目前,数字有线电视覆盖26.8%家庭。

在OTT设备中包括互联网盒子和智能电视两种类型。CSM基础研究数据显示,智能电视设备在OTT整体当中占比逐年上升,目前其占比已达 98.4%,占据绝对主导地位。与之相较,互联网盒子在OTT设备中的占比逐年下降,目前占比仅为 5.5%。

OTT设备联网率呈现逐渐扩大增长的态势。2022年全国使用OTT设备进行联网使用的家庭占所有电视家庭的 39.7%,占所有拥有OTT设备的家庭的 69.9%,即中国观众家庭中的存量OTT设备已有七成实现了常态联网使用,这一比例较上一年增幅为3.6%,增速有所放缓。

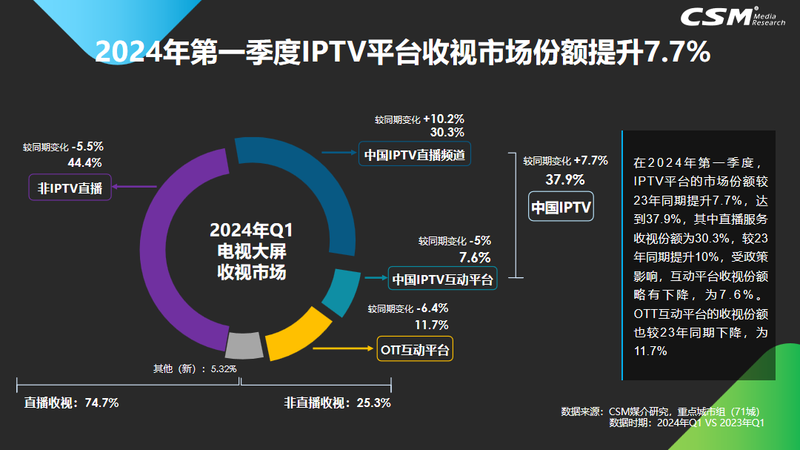

剖析电视大屏的收视趋势可以看到,在2024年第一季度,IPTV平台的市场份额较23年同期提升7.7%,达到37.9%;其中直播服务收视份额为30.3%,较23年同期提升10%,受政策影响,IPTV互动平台收视份额略有下降,为7.6%。OTT互动平台的收视份额也较23年同期下降,为11.7%。

针对非直播收视进行分析可发现,观众使用OTT进行点播等互动功能使用的比例在大屏整体非直播收视的占比整体呈上升趋势。2024年第一季度,OTT互动占据非直播收视 46.1%的份额,较去年下降 4.8%,尽管有小幅回落,仍是电视大屏互动收视的主要渠道。

在直播收视的部分,观众使用IPTV平台收看直播频道的比例在大屏整体直播收视的占比逐年提升。2024年第一季度,IPTV平台直播服务在直播收视中占比 41%,较23年同期上升10.5%,是观众直播频道收视的主要来源。观众使用IPTV平台收看中央级频道组及省级上星卫视频道组的比例在大屏整体直播收视的占比均超40%。其中,观众使用IPTV平台收看中央级频道组的占比较23年同期上升13.7%,为41%;观众使用IPTV平台收看省级上星频道组的占比较23年同期上升9.7%,达到43%。

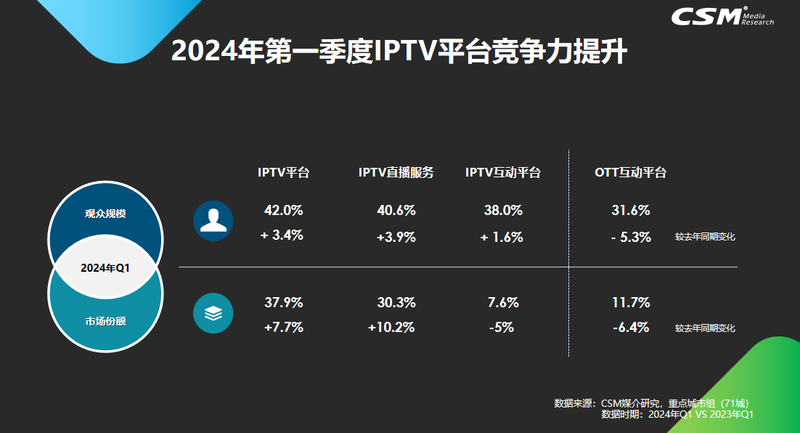

在2024年第一季度,IPTV平台竞争力有所提升,各服务的用户规模均较去年同期有所提升。

分不同级别城市看,2024年第一季度,IPTV平台在新一线城市组及三四线城市组的到达率均超过50%。而OTT互动收视在各线城市的触达较均衡,其中在一线城市最高,触达一线城市36%的受众。

从受众结构看,IPTV互动及OTT互动收视中, 15岁以下青少年贡献了15%的收视;25-44岁是OTT互动收视的重要受众,比例达38%。IPTV随着用户规模的逐步扩大,受众结构逐渐和大屏整体受众结构趋同,其受众的高学历优势逐步减弱。OTT互动收视仍然受高学历受众的关注,其大学及以上学历受众比例达31%。此外,IPTV及OTT的收视中,有孩家庭贡献的收视均高于35%,超过大屏整体水平。其中OTT互动收视中近50%为有孩家庭贡献,IPTV互动收视中43%为有孩家庭贡献,有利于青少内容及青少品牌的推广。同时,多人收视仍为大屏收视的主要收视方式,其中,IPTV平台的多人收视比例略高于大屏整体多人收视比例,达到73%。IPTV互动平台的触达中,有61%是多人收视;OTT互动平台的收视有近60%为多人收视场景。

智能电视开机在2024年第一季度触达了28.5%大屏观众,较去年同期下降3.1%。在不同级别城市中,其在一线城市的触达最高,达33%,在新一线城市触达最低,共触达26%大屏观众。智能电视开机受众呈现年轻化、高学历化。其中,25-34岁受众比例最高,达22%;大学及以上学历受众比例达31%。智能电视开机受众中,有孩家庭比例为47%,且其多人收视比例达66%。可见,多人收视仍是电视大屏的主要收视场景,智能电视开机广告的投放也需要着重考虑多人的触达场景,同时,高比例的有孩家庭观众也为以青少年为受众的品牌提供了更多空间。

智能电视开机广告伴随终端开机发生,观众在投放期间内可能发生多次开机行为,即有机会获得多次曝光。CSM重点测量仪城市组同源跨平台收视数据显示,2024年第一季度平均每人每天看到开机画面的次数为1.36次,近五年持续小幅下降。

CSM将定期向行业发布电视大屏数据,盘点大屏运营情况,同时通过数据驱动大屏创收渠道的拓展。

营/收——电视大屏多终端、多平台广告营收及内容变现

CSM也以收视数据为基础,从广告营收及内容变现两个方面推出产品,助力电视大屏创收渠道拓展。

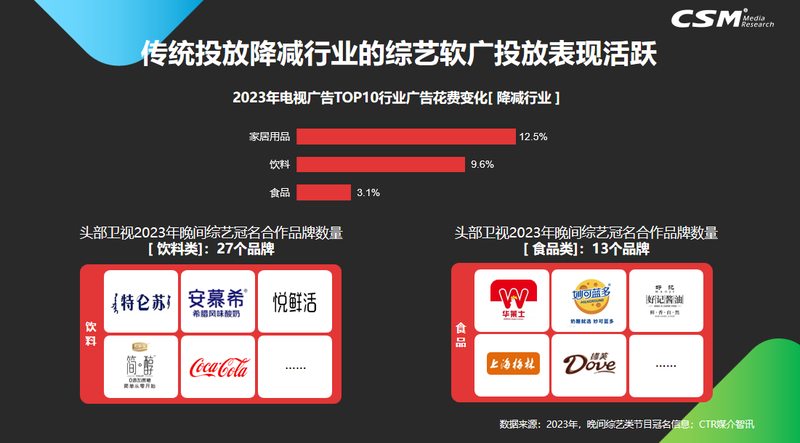

政策调整后,电视大屏部分载体的广告曝光受到了压缩或限制,同时效果广告对电视硬广造成较大的冲击,这也导致了新的广告形式在电视大屏上涌现,包括节目冠名及植入式广告的增加,CSM通过收视数据加广告监播形成了全链路的电视大屏广告曝光监测评估体系。

在2024年初始,我们推出了CSM-BCRs 节目广告价值综合效果评估体系。数据显示,2023年,在电视广告投放的前十行业中,过半数行业呈现了同比正增长,像药品、酒类、化妆品类,跟去年相比都有明显的增长。而在硬广减少的这些降减行业中,例如饮料类、食品类,在2023年仍然有相当数量的品牌投放了电视冠名等软性广告。以头部卫视2023年晚间综艺冠名品牌数量来看,饮料行业有27个合作品牌,食品行业有13个合作品牌,也是软广合作数量最高的两个行业。

综合来看,软广以这些优点受到了品牌方的认可:

ž 在传播上:软广相较于硬广,可以跟随内容实现全媒体再传播,传播更广泛高效;

ž 在呈现上:软广多为场景化、沉浸式的真实体验,是一种相对自然的呈现

ž 在样式上:软广有很强的灵活性,类型上多样化。同时随着技术的发展,其样式在不断创新,有更多可扩展的新形式来吸引观众注意力;

ž 在效果上:相比于直接插入节目的硬广,软广更能保障观看体验,观众在心理层面的接受度更强,更具有潜移默化的广告效果。

CSM-BCRs是在同一数据体系下对品牌电视大屏软硬广进行综合评估,为软广补充观众触达和频次数据,量化实现大屏软广的曝光价值估算。CSM-BCRs采用与硬广统一的数据生产流程,保障数据口径一致结果可统可分。基于电视广告交易常用指标和生产体系,数据结果好理解、好比较基于电视广告交易常用指标和生产体系,数据结果好理解、好比较。

CSM-BCRs监测涵盖7个大类、20+小类软广,全面评估权益曝光效果与价值,支持对现有市场上各类型植入广告类型进行监测和评估。在监测数据支持的情况下,可对广告类型具体细分进行针对计算。除了可以提供跟硬广相同的评价指标,CSM-BCRs还根据节目全媒体多次传播的特点,将节目在多终端、多平台的数据均纳入测量,对软广进行一个全面的跟踪式的综合评估,其中包括大屏的首播、重播,也包括来自IPTV、OTT、DVB中的点播和回看。将节目次传播所产生的软广曝光也加回到总曝光当中,以实现对软广全面、实际的传播效果的评估。同时,也可以明确软广曝光的平台来源,确认各平台在传播中作出的贡献情况。

CSM-BCRs的监播采用AI识别搭配人工复核,提供兼顾效率与质量的解决方案。平台化服务支持用户自定义参数,更贴近客户真实交易场景与需求。

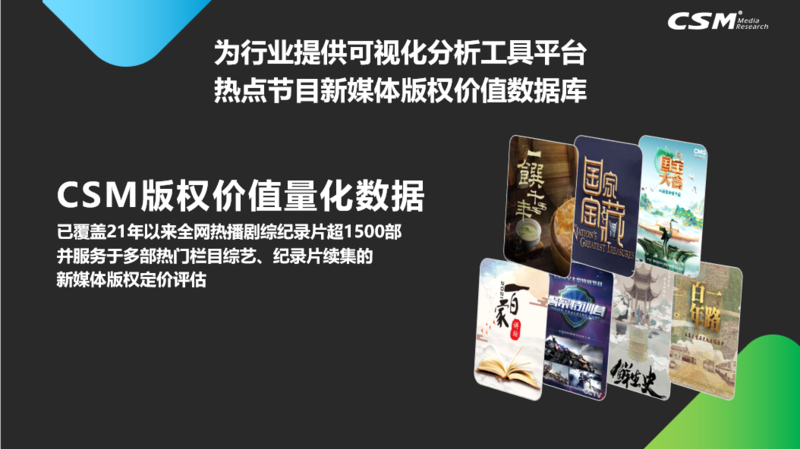

面对大屏内容变现定价难的问题,从2021年起,基于大屏内容版权的量化评估,CSM推出了节目多终端版权价值评估。

产品深入解析观众在包括大屏、移动端等多终端的媒体使用情况,以受众为中心,将版权传播价值与实际经济收益紧密结合,建立了以“单位时间价值”为标准的创新评估体系,帮助节目版权方更有效的定位节目传播与收益价值之间的量化关系,为全媒环境下的版权经营提供数据参考与策略依据。CSM版权价值量化数据已覆盖21年以来全网热播剧综纪录片超1500部并服务于多部热门栏目综艺、纪录片续集的新媒体版权定价评估。

为进行节目新媒体版权定价评估,我们做了一个基础假设:节目的版权价值与观众实际收视时长呈正相关。目前视频平台的主要收益来自两个方面:会员收入与广告收入,视频平台采购/制作的优质节目受欢迎程度越高,带来的观众收视时长就越长,因此获得的会员与广告收入就越高。CSM的热点节目新媒体版权价值数据库还有更多详细的节目信息、传播效果与版权预期收益数据,可以为版权营销提供实用参考。

同时,借助本次论道会议向各位嘉宾预告,在下半年,CSM还将以大数据为能源池,面向客户的不同需求,孵化出多元化的工具集群,敬请期待。

CSM将持续以细化创新的数据分析主导,服务垂直领域,驱动大屏营收提升。

今天的分享到此结束,谢谢大家!

责任编辑:房家辉

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【热评】广电做“错”了什么?! 2025-12-15

- [常话短说] 【重要】广电“壮士断腕”! 2025-12-11

- [常话短说] 【解局】广电降本增效“大有空间”?! 2025-12-10

- [勾正科技] 短剧榜单|电商,美妆行业持续发力,精品定制短剧推动品牌高声量 2025-12-09

- [探显家] CTV 广告从“注意力”转向“可验证的结果” 2025-12-09