尼尔·波兹曼笔下的“娱乐至死”预言,在短视频的秒级狂欢中加速兑现。

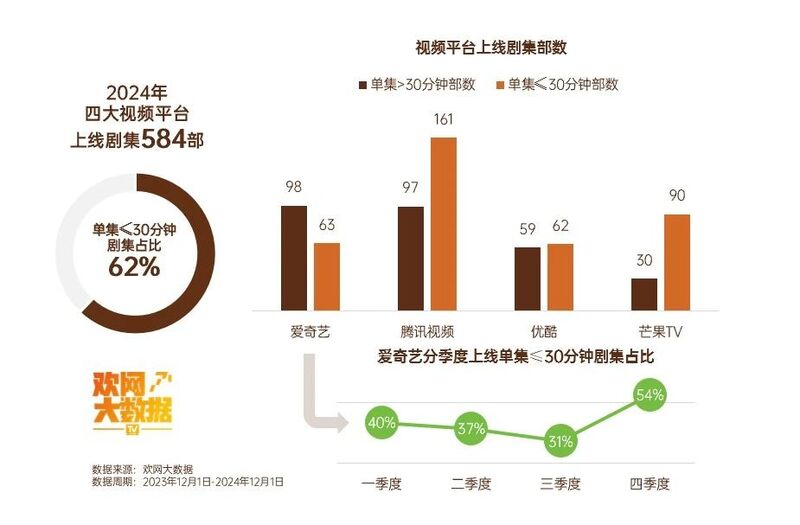

当下,剧集市场正经历前所未有的结构性震荡。从欢网大数据中发现,2024年视频平台单集30分钟以下的剧集占比超60%,腾讯、优酷、芒果等平台短剧份额均突破50%,第四季度爱奇艺“微剧场”“短剧场”上线后短剧占比也激增超50%,四大视频平台全面拥抱短剧。

这一数据背后,是注意力经济催生的“快消品”与“耐用品”之争——短剧以“三秒入戏、十秒反转”收割流量,而长剧则需以情感深度重构用户心智黏性。

如今,在市场各方持续降本增效,用户观剧习惯愈加碎片化的大趋势下,长剧创作者们在更积极的探索破局之道。从故事题材、剧本创作、拍摄理念、立意传达……每个环节都在加速创新重塑观众的观剧体验,也在影响着剧集市场的深度重建。

在这种环境下,凭“长剧的内核、短剧的节奏、奇幻的脑洞、喜剧的效果、二次元的创意、童话的浪漫”而成功出圈的原创都市爱情科幻喜剧《滤镜》,豆瓣开分7.3,开播首日欢网大数据的大屏点播指数高达8351,大批 "神镜兵"观众热情洋溢。如此另类的非常规长剧突围的成功案例,让我们从中观察探索长剧集创作升级的启示。

短剧并不是市场上的新鲜产物,只是在近两年迎来了井喷式的发展,短剧用户日均观看时间大幅增长,对长剧形成一定的分流压力,由此带来的冲击感比较强烈。

对用户而言,好的内容不分长短。从短剧到长剧,两个类型各有各的特质。短剧对于观众碎片化时间的利用是长剧无法媲美的,但长剧带给观众的情绪沉浸感也是短剧无法替代的。一直以来被网友吐槽的长剧剧情注水,只能常态化倍速播放甚至跳跃式看剧,对行业来说都是很负面的信号。当下长剧是需要向短剧学习一些快节奏、强反转的叙事技巧,同时也要保留长剧应该有的人物塑造的深度。在长剧短剧化趋势下,长剧创作者持续探索新叙事结构的空间。

事实上,如果精进长剧叙事的方法,走出长剧创作的套路化生产,对行业长期发展是非常有意义的。

在《滤镜》中,我们发现很多短剧的经典创作模式,比如说刺激点的放大,爽感的叠加,还有爽剧的逻辑等。每场戏的节奏和情绪刺激都比较足,不管是语言梗还是表演形式,都相对饱满强化,观剧时感受到的爽点和笑点比较密集,情绪沉浸感非常理想。

整体来看,《滤镜》的“短剧化”聚焦于两部分。

一是戏剧逻辑的“短剧化”。比如说“苏橙橙什么时候掉马甲?”“用什么方式躲避唐奇?”等一些细节的设计和巧合。但一旦加多了观众可能会觉得很不自然,反倒弄巧成拙,而《滤镜》对此平衡做的非常好,节奏点布置的准确,当剧情中巧合一来,离谱中又觉得合理,特别有意思。比如一次在变身全胜唐的时候,唐奇已经亲眼目睹苏橙橙和全胜唐脸在同一个身体上闪现,“唐总夫人”眼看就要掉马,竟然率先“发疯”,成功反套路唐奇相信自己是产生了幻视,完美呈现洗脑的最高境界。

这是《滤镜》最具革命性的突破,在于将Z世代的"发疯文学"升维为叙事方法论。比如女主苏橙橙通过"滤镜手镯"变身二次元孙悟空暴打抄袭者时,这种看似荒诞的设定实则完成了三重表达:

颜值暴政的反叛:剧中“同样的工作内容,美女与普通女孩获得截然不同反馈,真实揭露美貌溢价的现实性;

性别规训的爆破:粗腿社恐女主的设定,对抗“白瘦幼”审美霸权;

职场异化的祛魅:以魔幻现实主义撕裂互联网"狼性文化"的虚伪性;

这种创作思维与社交媒体时代的“颜值内卷”形成对冲。剧中苏橙橙质问“同一人换张脸就天差地别”,直击“颜值即正义”的社会病灶,弹幕中“治好了我的P图瘾”的刷屏,印证了其对集体焦虑的疗愈价值。心理学研究指出,过度依赖滤镜可能导致自我认知偏差与价值感缺失,而《滤镜》通过荒诞叙事完成了一场社会心理实验。

二是叙事节奏的“短剧化”。短剧的崛起本质是认知盈余时代的必然产物。神经科学研究显示,当代人处理视觉信息的速度较20年前提升了37%,这解释了为何短剧能凭借"三秒入戏、十秒反转"的节奏斩获巨大流量。作为一部单集时长约40min的长剧集来讲,很多刺激点需要均匀分布。整个故事的连贯性是保障观众情绪衔接的关键。《滤镜》每一集都有高光的剧情,甚至可以片段刷,单独打开某一集,也会觉得故事剧情是精彩有趣的。这种短剧模式让观众看起来轻松随意又自由衔接。

长剧适度“短剧化”是有价值的,但也不能全然照搬短剧的模式,遵从人物发展的内在逻辑,不让观众失掉看剧时的体验感。毕竟长剧每集长达40min左右,如果真的像短剧那样三分钟一反转,观众会不会累?编剧能不能把所有反转的梗都填上?这是长剧“短剧化”会面临的困难点。

而《滤镜》这点就处理的非常好,剧情上的很多细节,不是说特意安排一场戏去把梗圆上,而是在某些不经意的小细节中就自然丝滑的填上伏笔。

不管是长剧还是短剧,创作核心还是要回归内容本身。而创新是打造优质内容的重要利器。

《滤镜》是一部极富创新点的原创剧,其中脑路清奇的各种设定,让人完全猜不透故事走向,牢牢抓住观众的心智,突破了传统现偶剧的框架,也给观众带来很多全新观剧体验。

《滤镜》的突围也展示了从IP依赖到原创觉醒的样例,原创内容的创作空间是很大的,现在观众的口味变化快,而网文内容挖掘价值在不断减少,所以一方面不能再过度的依赖IP改编,这让观众觉得现在剧集间差异度小,开始产生审美疲劳,当IP改编剧陷入套路化窠臼时,《滤镜》证明原创剧本仍具爆发力。另一方面,很多原创优质题材和故事还没有被开发出来,比如行业剧、主旋律剧等都有很多空间。此外,还有很多新型题材的破冰,比如《滤镜》这类奇幻剧,还都是一片巨大的蓝海。

创新并不意味着要全面颠覆,在观众熟悉的基础上做一些创新表达也会有奇效。《滤镜》中“滤镜手镯”是串联全剧的一个核心道具,它一键变脸的设置也带给观众很多想象的空间,对于女主变身二次元孙悟空去惩罚窃取自己灵感方案的同事,用孙悟空元素进行反击的设定相当妙,事实上,苏橙橙变成谁都可以,变成老板也可以,但选择变成二次元孙悟空就非常开脑泂,有趣而特殊,又增强了爽感,选择这个元素,观众能很快读懂这一元素的看点和寓意。

对于孙悟空的设定,很多观众评论“这个设定就是又离谱又合理又可爱。”

观众需要快速满足情绪需求,创作只要适配剧情给足情绪价值,做出最合适的设定选择。

事实上,创新没有范式,影视创作也没有捷径,它归根到底还是“人的艺术”,过分追求所谓的爆款公式,相信爆款公式存在,将会挤压影视创作中艺术表达的空间。现在很多剧,为了迎合公式算法,套用爆款模板剧本,反而牺牲掉角色的多样性,导致人物扁平,无法有作品的独立性和独特性,这样的作品多了行业是无法发展的。在新题材方面市场和观众都需要好的作品不断推出。

而好的作品还是要一点点打磨细节:具体到剧本中的每个字,拍摄中的每个镜头,后期中的每个剪辑点、每个音效,都要花时间去做、去盯、去反复尝试,没有任何捷径。剧本故事有质感,人物有特色,叙事有方法,才能打动观众。

一部好的作品需要有好的表达,编剧的表达,导演的表达,演员的表达,表达到位才是有灵魂的作品。

正在热播的《滤镜》成功完成了作品表达,大量网友的热议评论其为‘解压神器’,一部剧能创造一个舒适的空间,让观众在1-2个小时里得到放松和快乐,最终达成满意的播放表现。

影视创作承载着人类最原始的情感需求——在时间的褶皱里完成一场“灵魂的发酵”。而长剧是将观众的情感、记忆与角色命运悄然封存,最终直抵内心的回甘。

长剧的核心竞争力在于“不可替代的情感沉浸”。长剧构建的情感宇宙中,观众不再是旁观者,而是与角色共享时间密度的“命运共同体”,所以当短视频忙着用“秒”展示人生高光切片时,长剧执着于用“时”记录那些幽微的不完美时刻,当算法将人类切割成“兴趣标签”的集合体,长剧仍坚守着“人”的情感完整性。

这种情感完整性,恰是算法时代最稀缺的价值。

责任编辑:李楠

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【重要信号】事关一体化电视,广电总局推进9地试点! 2025-04-10

- [周晓静] 见微知著|版权运营方如何应对短剧潮?独家对话捷成华视网聚 2025-04-09

- [常话短说] 【解局】广电要警惕“虚假繁忙”! 2025-04-08

- [常话短说] 【解局】超高清机遇要把握!胜利! 2025-04-06

- [常话短说] 【重磅】全国广电业务一体化迈出关键一步! 2025-04-03