【流媒体网】消息:智能设备的泛在化,衍生出一系列边界问题,如用户隐私与运营服务的边界,监管与运营的边界。智能电视就存在相关的问题?有什么样的原则可以厘清这些边界?有何参考案例?

楔子:智能时代衍生的边界问题

最近几年,笔者经常遇到的一个命题是:在从信息社会向智能社会演变的过程中,谁真正拥有智能设备?是使用者还是制造者?是智能平台提供者还是智能服务运营者?

很多年前,作为非技术人士的笔者对电脑维护还是比较感兴趣。我指的维护是,能够完全掌握电脑上运行的程序是干什么的,可以停止或禁止乃至删除可疑乃至恶意的程序。必要的时候,还可以从注册表中查找相关信息,删除可疑/恶意程序在注册表相关信息。这可以确保电脑按照自己的需求高效运转,并防御可能的流氓软件与病毒,这样一种干净的电脑让笔者有一种真实的拥有感。后来,Windowse系统不断扩大的同时日益让电脑变成黑盒,其中的可控制性与成就感也就随之消失。

但近年来最让人无奈的是智能手机:在智能手机上随便按照一个程序,都被要求各种授权,从通信录读取、存储、拍照、录音等各种权限——不管这些权限与目标App的核心功能有没有联系,而且不给权限就不让安装。所以,在用户享受移动互联便利的时候,互联网流氓公司是否通过智能手机App窃取、窃听用户的个人信息?甚至私自拍摄?事实上,此前智能穿戴设备泡沫最严重的时候,江湖传言其中一种业务模式就是将用户信息卖给某些互联网公司。所以,在信息化时代向智能社会演进过程中,智能设备上的隐私保护是个问题。

图为:国内App贪婪和强制的授权要求

正是在这种背景下,2019年6月初,全国信息安全标准化技术委员会发布了《网络安全实践指南——移动互联网应用基本业务功能必要信息规范》(一下简称“信息规范”)。该信息规范依据《中华人民共和国网络安全法》中的相关要求以及个人信息最少够用原则,针对App的基本业务功能,明确界定了保障其正常运行所需收集的个人信息,给出了每类业务功能相关的必要信息范围,其中包括地图导航等16个类型。

这其中的关键是——智能App为代表的智服务通过智能手机提供服务时不能越过必要的边界。笔者认为:当用户购买了一部智能设备之后,就对智能设备具有完整的拥有权和使用权;任何App在超出其宣称的服务范围收集数据信息或占用设备能力的行为,都是对边界的破坏,都存在恶意或侵权嫌疑!

所以,上述的信息规范虽然没有法律上的强制执行力,仅是迈出了智能化时代信息治理的第一步,但有规范可循总是好的;以此为起点,可以逐渐在手机智能应用与用户隐私之间厘清界限,为用户修筑必要的防护城墙。非常非常重要的是,全国信息安全标准化技术委员会这一信息规范在智能时代背景下开启了对边界厘清方式的探索:

(1)“个人信息最少够用”原则,这可以认为是尽可能地减少越界可能与嫌疑。笔者姑且称之为“最低嫌疑”或“最小化原则”。

(2)“针对App基本业务功能”,界定其正常运行所需收集的个人信息。笔者姑且称之为“服务本位原则”。

记得很多年前科技美学/哲学有一句话:“小的就是美的”。所以,笔者非常赞同上述最小化原则,更不用说“本立道生”了。

一、从互联网电视到智能电视的运营边界困惑

边界问题不仅在智能手机广泛存在,同样存在于家庭智能领域。但在此领域,在互联网电视(OTT)和智能电视兴起过程中,边界问题衍生出另一种困境——这其中的问题首先不在于应用服务与革新隐私与信息安全的界限,而在于更复杂的运营权益控制界限。

1、彩电厂商“智慧+”路线及IPO计划

彩电厂商基于智能终端桌面服务践行“智慧+”路线。作为家庭客厅的重要背景,智能电视除了提供直播电视和流媒体VOD服务这些传统的数字娱乐之外,还可以提供儿童启蒙服务、K12教育应用、老年健康服务、电视游戏、电视购物等。当然,所有上述智能电视应用都需要通过智能电视的桌面(launcher)——尤其是其中的EPG和应用商店提供。

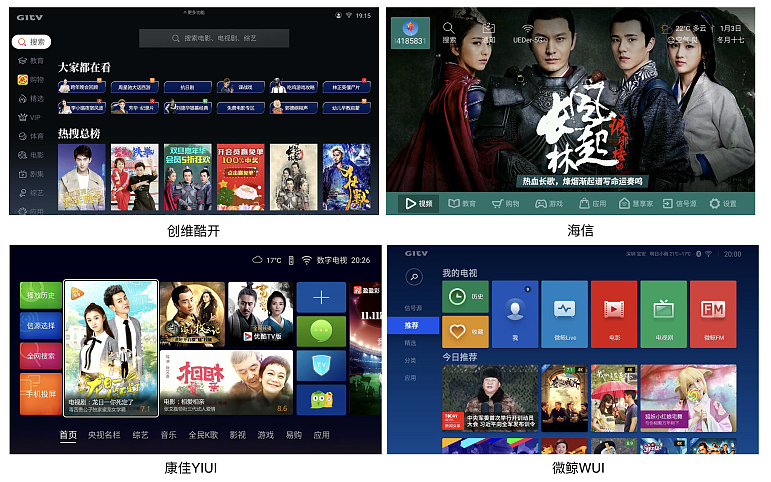

图为:部分智能电视lancher界面示例

围观一些智能电视服务商的桌面情况,可以看到大部分智能电视机的Laucher都有共同的模块,如精选(推荐)、电影、电视剧、游戏、教育、购物基本内容模块以及搜索、历史记录这些基本服务功能。上述模块作为laucher的核心界面,也是智能电视服务商向家庭用户提供各类信息化服务的起点或入口。比如,电影电视剧板块推广哪一家的节目内容,教育板块放哪一家服务商的应用,这都直接影响到各类流媒体及应用的点击量与活跃度,诸如此类。

创维、海信这些电视机厂商(以及小米这样的智能机顶盒厂商),作为智能设备的制造商、技术平台开发商乃至应用服务商,基于智能电视laucher、EPG以及应用商店,向家庭用户提供互联网电视服务及各种智能化信息服务。这在产业角度符合TMT信息应用发展趋势,在宏观政策角度也符合近年来国家促进新型信息消费的号召,特别是3月上旬在后疫情恢复经济的背景下,国家发改委、中宣部、国家广电总局等23部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》。

事实上,主流电视机厂商也都在工商等部门注册或申请了相关信息服务资质,以便于开展各类信息服务,涉及教育服务、健康服务等。6月份最新的案例是,为了开展短视频及直播服务,四川长虹还宣布了公司经营范围新增“广播电视节目制作,服互联网信息务,音频、视频制作与服务”。

彩电巨头旗下机构的互联网电视服务转型与IPO动态。彩电厂商的“互联网+”乃至“智慧+”努力,动作比较早比较大的应是创维旗下的酷开网络公司。该机构早在2010年就成立,在2015年底宣布转型做互联网电视服务,2018年4月则正式剥离了电视机硬件业务,还启动了上市计划。这其中酷开还获得第三方的战略投资。根据7月15日的最新消息,创维集团宣称拟分拆深圳市酷开网络科技有限公司在深交所或者联交所上市,其主要收入来自内容订阅,广告和软件应用程式操作。

图为:致力互联网电视服务的酷开

当然,在彩电厂商中执行类似路线的机构也有,本文就不细谈了。按照2019年广电总局统计公报,截至去年年底我国拥有有线数字电视用户数1.94亿户,IPTV用户2.74亿户,互联网电视(OTT)用户8.21亿户。可见,庞大的互联网电视用户规模及发展前景,正是酷开这类以互联网电视服务商申请IPO上市最重要的背景之一。

在某种意义上或许可以说,酷开这类彩电厂商旗下的互联网电视服务商都有一个Roku的梦想。作为一家全球知名的OTT设备商,Roku的Roku channel聚合聚合大量流媒体服务,从而在全球范围内获得广泛的销售,是全球顶级流媒体终端平台。今年一季度末,该公司宣称拥有近4000万活跃用户。同时,Roku作为平台服务商从其聚合的流媒体服务获得广告分成与SVOD订阅收入分成,也可以从遥控器品牌按钮应用获得收入。当然,在流媒体服务竞争日渐激烈、传统媒体机构也制定其流媒体战略的背景下,Roku的业务分成模式也将受到挑战(参考《深度|HBO Max:开放升级版“TV Everywhere》)。此外Roku也将其终端系统对外授权给彩电厂商。

2、彩电厂商“智慧+”面临管控挑战

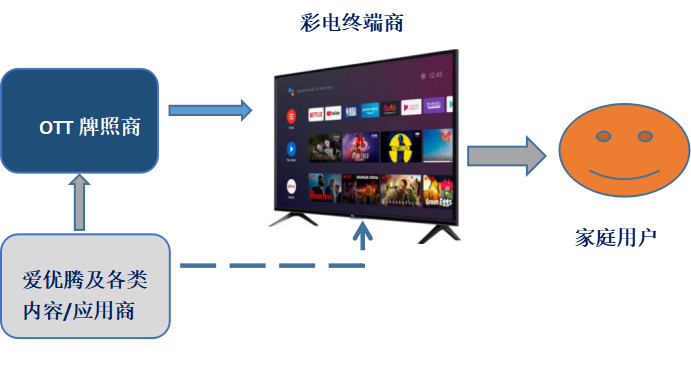

但是,上述彩电厂商的“智慧+”路线在近年互联网电视监管政策下也存在管控的考验。按照广电总局政策,互联网电视(OTT TV)作为一类网络视听服务,必须由牌照商运营管理,包括未来电视、银河互联网电视等机构——这些机构掌管各自的互联网电牌照商集成平台(监管规范明确“集成平台由持有互联网电视集成业务牌照的机构建设和运营”)。通常情况下,彩电厂商及爱奇艺优酷腾讯视频,都是与牌照商的基础平台相连,三方合作共同开展互联网电视服务。在不违反监管要求的背景下,相关的运营边界问题更多是三方基于市场化原则协商确定的。

图为:OTT服务生态

但是,近年广电总局一再收紧互联网电视的集成运营管理规范,并直接影响上述三方合作的运营边界。尤其是今年5月7日,国家广播电视总局科技司发布关于对《互联网电视总体技术要求》、《互联网电视集成平台技术要求》、《互联网电视集成平台节目集成系统技术要求及接口规范》、《互联网电视集成平台计费管理系统技术要求及接口规范》、《互联网电视内容服务平台技术要求》等五项广播电视行业标准报批稿进行公示的通知。

具体而言,最新的互联网电视规范(报批稿)明确:集成平台“负责对来自多个内容服务平台的内容和应用进行统一集成和管理,同时提供电子节目指南(EPG)、用户管理、计费、版权、应用商店等服务能力,形成统一的终端桌面为用户提供服务”,“集成平台应具备终端桌面的管理能力,当终端桌面上发现有非法内容和应用时,集成平台应具备内容的实时下线及应用禁用能力”。也就是说,最新监管规范(报批稿)对互联网电视终端也提出明确的要求,要求互联网电视终端应接受集成平台对终端桌面的管理和控制,互联网电视终端启动后,终端桌面应呈现集成平台提供的EPG服务界面。同时,互联网电视的应用商店也由集成平台提供服务。此外,就是说,监管规范要求牌照方的集成平台直接“管理和控制”智能电视的laucher(终端桌面),其中最重要的EPG界面也直接由牌照方集成平台提供。在这种情况下,如果规范强制并有效执行的话,彩电厂商有可能再次沦为纯硬件制造者,成为给互联网电视牌照商打工的苦力。

3、互联网电视的边界挑战与困惑:牌照与运营

不过,如果跳出证监会、深交所与资本市场规则来看,在更高的视角看上述问题的话,可以看到其中的核心问题或困惑:作为网络视听监管机构,广电总局的对互联网电视的最新监管规范诉求延伸到整个智能电视桌面(launcher)范畴,这实际上是监管与运营之间的边界问题。

如果参照此前描述的全国信息安全标准化技术委员会“最小化原则”与“服务本位原则”,对于上述监管规范很容易引发各种疑惑。

所谓智能电视,其服务范畴已经远远超出“网络视听节目”范畴,而上述互联网电视规范要求支配整个桌面launcher(包括应用商店)及其中的应用,与这“服务本位原则”差距很大,更不符合“最小化原则”。特举个例子,在此前疫情严峻、在线教育广泛应用期间,严格按照传统视听监管要求执行,也闹过一些很尬的笑话:某学校生物老师通过直播平台给学生讲课时,直播平台的云监听设施监听到某些涉及人体器官与构造的词汇时,把该老师的直播课直接给封闭了。而此前网络游戏双重审核涉及的跨部门监管纠纷,业界也都很清楚。

同时,广电总局作为视听监管机构,其本身职位更多应是在“视听节目”内容层面,而智能电视桌面laucher则是信息应用微观层面的交互界面。这种监管规范实在是太跨界了。例如,上述规范文件提到:“当终端桌面上发现有非法内容和应用时,集成平台应具备内容的实时下线及应用禁用能力”,这里的“非法应用”以什么样的标准来定义?广电总局是否有权力对各种智能电视应用给出定义?笔者就此询问了一位从业人员,该人士认为:“非法不非法,感觉应该还是以总局报备为判断依据”。还有一位从业人员则模糊地表示:其所在机构参与上述规范撰写的主要初衷是:落实此前(互联网电视监管文件)181号文,实现集成平台与内容平台及终端的对接,倒是没有太多考虑其它。可见,对于上述规范涉及的互联网电视监管与运营之间的重要边界定义,即使是相关从业人员也缺乏明确的理解。

或许,考虑到牌照商在其中的作用,上述监管与运营的边界问题,看起来很像是“国进民退”。

事实上,早在2011年7月,工业和信息化部科技司相关领导在某次行业峰会上指出,智能电视涉及很多标准化的问题,如果不能解决,将会影响整个彩电行业的健康发展。这对于产业的发展非常关键!所以,在智慧终端越来越多并呈现泛在化趋势的背景下,融合类终端必然带来一些新的边界问题,其中也很可能涉及监管与运营、个性化服务与用户隐私这样的边界问题。我们要以何种原则把握和厘清这些边界?

二、海外参考:安卓授权演义

1、安卓授权变更演进中的一点历史

2019年3月份,安卓向开发者发布了Android Q版,最大的亮点集中在隐私安全和智能交互两方面,其中在隐私安全方面Android Q增加了外部存储策略变更、位置权限的后台访问限制、后台应用(不限于摄像头、麦克风等)的启动限制、设备识别码限制这几项变更。这次调整是谷歌2018年年初开始的Project Strobe的一部分,其对于位置权限的后台访问限制和设备码识别限制,再次释放了安卓收敛系统内第三方应用的数据访问策略的信号,谷歌称未来在还将出台其他API平台数据开放策略的进一步措施,并给开发者调整和升级应用和服务的适应期。这也标志着安卓系统的授权机制的又一分水岭。至此,安卓系统的授权机制经历了三次重大演进,总结如下:

第一代。安卓2.3到5.0的权限授权在不断演进,但总体而言授权机制是相对开放的,用户在安装应用时即申请全部权限,用户点击接受(accept),应用即可以一揽子获取全部权限,用户点击拒绝(deny)则直接退出安装进程。

为了给用户更多控制项,安卓4.4后,在应用安装完成过后,用户可以在设置设置里逐项随时开启或关闭授权。

第二代。2015年8月底发布的安卓6.0及此后的授权机制是敏感权限即时逐一授权(run time request)。作为一个分水岭,它把权限分为两类,普通权限(normal permission)与敏感权限(dangerous permission),后者对用户隐私或设备运行有潜在影响的权限。系统要求应用获取敏感权限时要获得用户主动授权,并采取了动态授权的机制,即当应用需要使用到敏感权限的时候,会弹出一个即时的交互框让用户选择同意或拒绝,并且当用户拒绝特定授权请求时,应用仍可以继续运行其他(非相关)功能。

第三代。Project Strobe及安卓Q后的授权机制要求调用权限需要有必要的业务场景,并增加了加密、泛化等安全举措。

2018年10月8日,谷歌通过Safety and Security官网发表声明称年初谷歌内部发起了代号为Strobe的隐私项目,该项目由100多位工程师、产品经理和法务组成,主要审查谷歌向其生态系统中的开发者开放的数据权限,尤其第三方应用的数据访问策略也是审查重点。

2018年10月20日,Strobe项目组宣布了第一批针对社交属性权限的收敛举措,由此限制应用在安卓设备上接受通话日志和短信权限的能力,并不再通过安卓通讯录API提供联系人互动数据。其中读取通讯录、读取短信这两类敏感权限,仅被用户选择为默认拨打电话或通讯类APP(包括语音邮箱或类似APP)才能调用,并且几个月后安卓将彻底关闭联系人API。对此,笔者不禁泪流满面:这一授权机制与前述的“最小化原则”与“服务本位原则”完全一致;对比这一授权机制,国内那些强制要求各种授权的流氓App必须Diss。

安卓Q Beta版中,再次丰富了用户对权限的细粒度控制权,APP仅能在具体场景发生时获取权限。笔者就不再赘述了。

图为:安卓的隐私保护与欧盟的反垄断

2、欧盟与谷歌关于安卓平台垄断与授权的一点PK历史

2018年7月,欧盟委员会表示,谷歌滥用其在移动软件领域的市场主导地位,从根本上迫使Android合作伙伴在其设备上预装谷歌搜索和Chrome浏览器。于是欧盟开出了创纪录的罚单50亿美元,谷歌已提起上诉。欧盟还警告称,如果该公司不停止其非法行为,将受到额外惩罚。按照前所述分析,这就是智能设备泛在化背景下的监管与运营边界问题。对此,欧盟也采用了“最小化原则”和“服务本位原则”。

【脑补画面】欧盟(亮起胸肌):机器人小伙子,你玩平台就玩平台嘛,不要夹带私货,不要让我没面子!

而根据科技新闻媒体The Verge在2018年10月的报道,知情人士表示:谷歌正改变对欧盟厂商的授权模式,将对使用其Android应用程序套件的欧盟厂商征收许可费。根据新授权系统模式,谷歌将按照统一标准向使用其Android程序的硬件厂商征收授权费用,每台设备授权费在2.5-40美元,但大多数制造商可能会支付大约20美元。谷歌之后宣布,新收费模式将于10月29日生效,适用于在欧洲经济区推出、运行谷歌Android操作系统的任何新款智能手机或平板电脑。

如何减少上述授权带来的压力呢?硬件厂商可以通过同意捆绑Google搜索和Chrome浏览器,并将其突出显示,由此抵消上述授权费用。这一费用适用于包括Google Play应用商店、Gmail和谷歌地图在内的一系列应用程序。甚至,根据这一协议,谷歌会分给设备制造商一部分通过谷歌搜索和Chrome浏览器产生的广告收入。

对于上述变化,分析师称,新授权模式将使谷歌的竞争对手(如微软)有更多空间与硬件制造商合作,成为搜索和浏览器的默认应用。外媒认为:小米、Oppo等在欧洲推出低成本设备的制造商为了降低成本,可能会更加依赖谷歌,选择将谷歌的应用程序捆绑到Android操作系统;而三星、华为这样的高端手机制造商则会通过提高设备的价格来消化成本。

【脑补画面】安卓机器人(抱拳):欧盟大哥,您的地盘听您的,我们让厂商朋友们自己选择嘛,让用户用银子投票!

可以如此总结,谷歌以市场化的方式解决了与欧盟之间的反垄断监管与运营的边界问题——就是让厂商和用户选择。

对于这种市场化解决方式,笔者还想起智能电视广告的案例。今年3月底,中国电子视像行业协会发布的《智能电视开机广告服务规范》,在向终端用户提供资助选择的同时,以行业关联机构团体标准即市场化方式,或可以终结了此前沸沸扬扬的智能电视开机广告混乱状态,这也有望成为企业自律与规范化发展的典范(参考《劲语快评│电视开机广告混乱有望终结》)。

所以,回到本文开篇的问题:在从信息社会向智能社会演变的过程中,谁真正拥有智能设备?是使用者还是制造者?是智能平台提供者还是智能服务运营者?抑或是监管机构?

最后寄语:细节是魔鬼!智能化的时代,如何处理其中的边界细节?请慎待之!

亲爱的读者,对于智能时代的监管边界、用户隐私边界等问题,欢迎提供您的想法,请投稿流媒体网(iptvzhang@lmtw.com)

责任编辑:侯亚丽

24小时热文

流 • 视界

专栏文章更多

- [常话短说] 【重要】广电“壮士断腕”! 2025-12-11

- [常话短说] 【解局】广电降本增效“大有空间”?! 2025-12-10

- [勾正科技] 短剧榜单|电商,美妆行业持续发力,精品定制短剧推动品牌高声量 2025-12-09

- [探显家] CTV 广告从“注意力”转向“可验证的结果” 2025-12-09

- [常话短说] 【解局】这家广电网络公司宣布提前完成任务! 2025-12-09